슬픔을 공부하는 슬픔ㅣ평생 동안 해야 할 공부

슬픔이란 감정을 정확히 이해하고 있는 저자에게서 쓰여지는 글의 깊이는 분명 다르다. 그 공감과 신뢰에 대하여 이 책은 말하고 있다. 정확히 알지 못하면 제대로 위로할 수 없다는 말 또한 서술한다. 문학에서도 그렇고 인생에서도 그렇고 '슬픔'이란 감정은 평생 동안 해야 할 일이라고, 타인의 슬픔에 대해 '이제는 지겹다'라고 말하는 것은 참혹한 짓이라고 말한다.

내가 교수로서 하는 일은 가르치는 일이 아니라 배우는 일이다. 정확히 가르치기 위해서는 공부를 하지 않으면 안되니까 이 직업의 본령은 차라리 배움에 가깝다. -신형철 저자

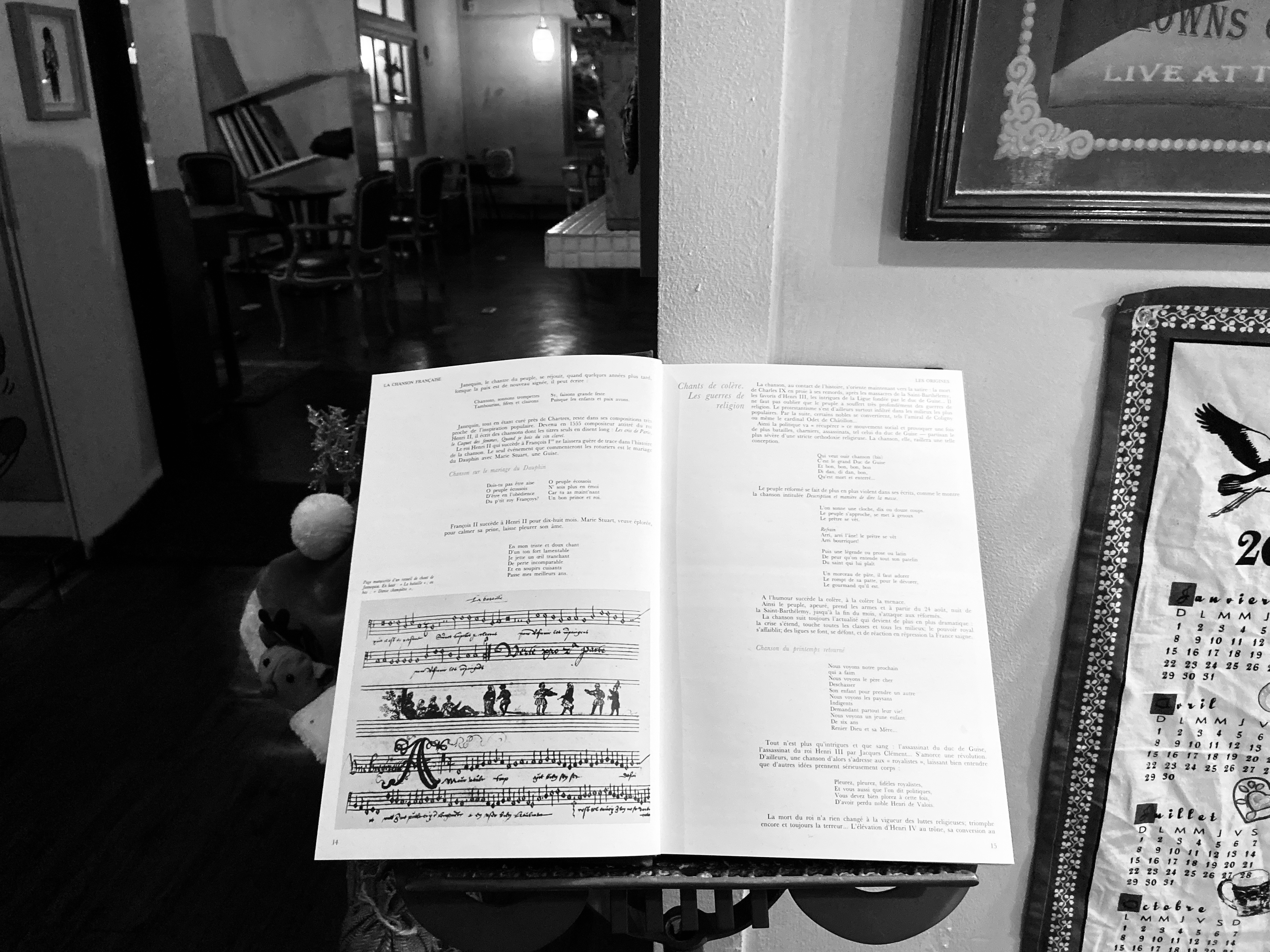

조선대학교에서 학생들을 가르치고 있는 저자는 2010년 이후의 발표했던 글들을 뼈대 삼아 슬픔, 소설, 사회, 시, 문화로 나눠 엮어 책을 만들었다. 몇 독자들은 이 책이 위로가 된다 말하겠지만, 나는 이 책에 위로보다는 '진단'에 가까운 감정을 느꼈다. 슬픔에 대해 이토록 정확한 서술을 한 글을 여태껏 만나보지 못했다. 물론 사람 각기 환경과 경험이 다르니 똑같은 질과 양의 슬픔을 알 수는 없겠지만, 내가 겪어왔던 슬픔의 모양을 이 책에선 정확히 진단해주고 있었다. 그러자 명확해졌다. 세상엔 다양한 고통과 슬픔이 있고, 내 슬픔 또한 그 중 하나였구나.

위로받는 다는 것은 이해받는다는 것이고, 이해란 곧 정확한 인식과 다른 것이 아니므로, 위로란 곧 인식이며 인식이 곧 위로다. 정확히 인식한 책만 정확히 위로할 수 있다. -신형철 저자

예전 내가 감당하지 못할 슬픔을 마주했을때, 내 주변 사람들은 어설프게 나를 이해하려 들지 않았다. 위로하려 들지도 않았다. 그저 전화해서 말없이 울면 들어주고, 끊기를 기다려주고, 토닥거려 줄 뿐이였다. 슬픔의 무게를 오로지 져야하는 것은 다름아닌 나였음을 잘 알고 있는 듯이 말이다. 그때의 그 사람들이 고맙다. 이 책을 읽으면서 난 그 사람들이 머릿속에 떠올랐다.

트라우마라는 말의 가장 오래된 뿌리는 '뚫다'라는 뜻의 그리스어다. 트라우마에 의해 인간은 꿰뚫린다. 트라우마에 관한 한 우리는 주체가 아니라 대상에 불과하다. 그러니까 '나는 트라우마를...'이라는 문장은 애초에 성림될 수 없다는 것이다. 우리는 오직 '트라우마는 나를...'이라고 겨우 쓸 수 있을 뿐이다. -신형철 저자

나는 어떤 과거에 대해 '주체'가 아니라 '대상'이 되어버리는 경험을 겪어왔다. 고통스럽기도 했지만 이 감정이 무엇인지 나조차 정확하게 알 수 없었으므로 가장 효과있는 해결책으론 시간 밖에 없었다. 그저 시간이 지나가면서 조금씩 다른 사물과 경험과 관계가 그 위에 차곡차곡 쌓여져 숨쉴 구멍을 만들었을 뿐, 사실 그 트라우마를 모래로 덮어버린 것과 다름없다.

나도 모르는 사이 잠식당하는, 물들어가는 내 행동과 정신을 그저 내가 약한 탓으로만 여겼다. 외로움과 자학이 정점에 이를 때쯔음, 제네랄 닥터를 만나 상담을 시작했다. 나는 터널 속에 갇혀 있던 셈이었다. 조금씩 끌어내 과거를 마주하는 일, 나의 행동 본거지를 이해하는 일, 나와 나를 분리시키는 일은 생각보다 고통스럽지 않았다. 오히려 명쾌했고, 해답을 찾은듯 조금씩 가벼워졌다. 하여 나는 이 책이 말하는 바를 조금은 이해할 수 있게 된다. '이해'와 '위로'는 슬픔을 정확히 알고 있는 대상으로부터 받을 수 있는 것이였다. 진단을 받은 후로 나는 나를 명칭할 수 있게 되었고, 그 자체만으로도 말로 형용할 수 없는 위로를 받았다. 드디어 앞으로 나아갈 힘을 얻은 것이다. 슬픔 또한 균형이 필요하다는 것을 전에는 몰랐던 나는 해답을 찾았고, 이제야 숨을 쉴 수 있다.

이 책을 껴안고 나는 다시 성찰과 공부를 시작했다. 한줄 한줄 섬세히 읽으면서, 저자가 서술하려 노력한 그 어떠한 맥락을 온 몸으로 느낄 생각이다. '슬픔을 공부하는 슬픔'은 나에겐 '진단'이다.

Comments