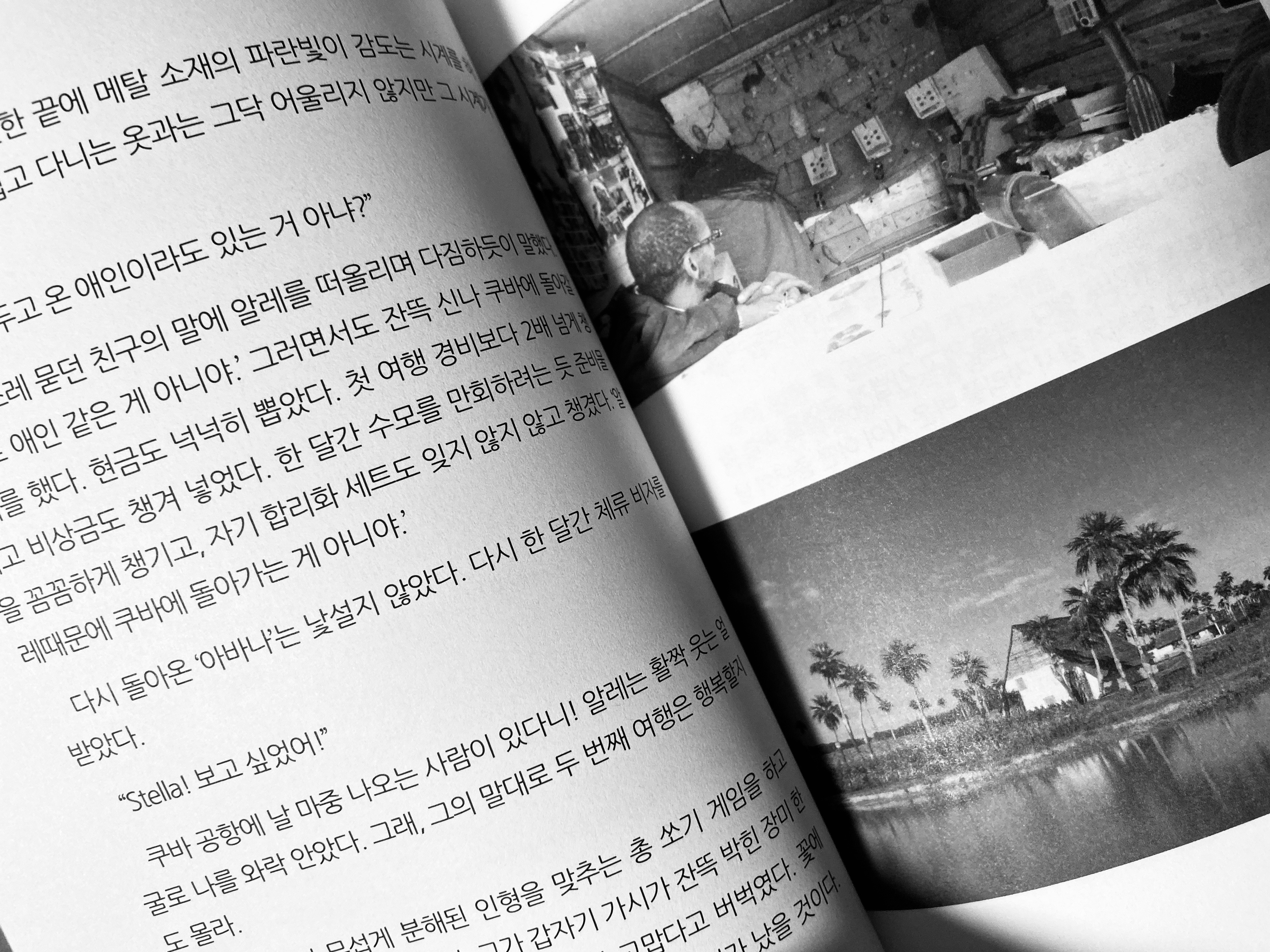

<미 쿠바노 Mi Cubano>, 꼭 쓰여야 하는 이야기가 있다

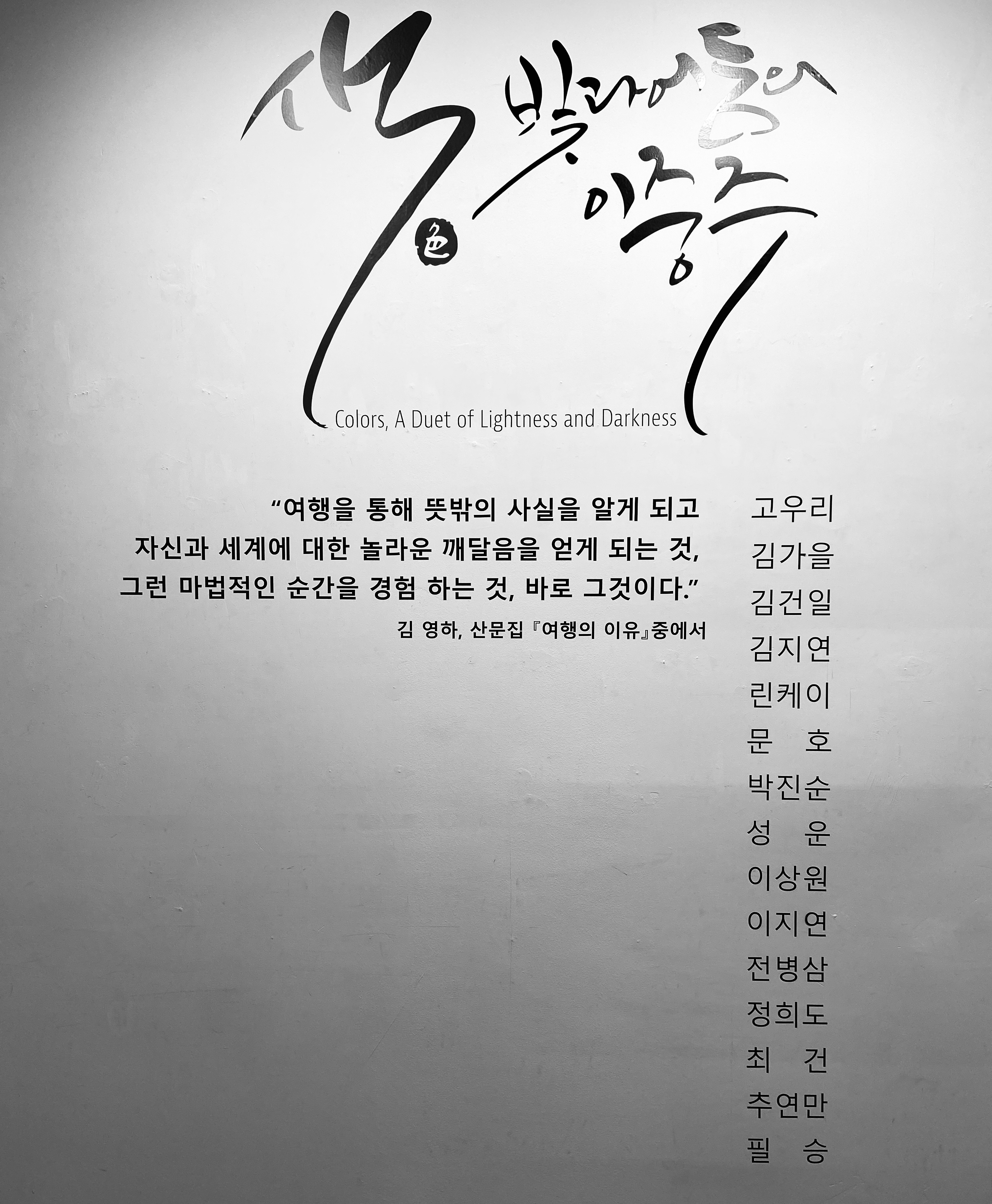

@fgomul 그녀와 나에겐 한가지 공통점이 있다. 소규모로 모여 영혼의 대화가 오가는 순간이 삶의 활력소라는 것. 이 책은 10개월동안 쿠바를 여행하며 기록한 그녀의 기억장이다. 그녀가 걸었을 곳, 바라보았을 곳, 남기고 싶었던 곳... 책을 읽다보면 나는 그녀가 되고, 내 눈앞엔 알레가 서있는 경험을 하게 된다. 그녀가 울면 나도 울고, 춤을 추면 자유롭고, 울며 악을쓰면 나도 같이 마음이 요동을 친다. 그녀가 이렇게 울고 웃는 동안, 장정의 기록들이 쌓였을 것이다. 무엇보다 책을 읽으며 나도 똑같이 그녀의 입장이 되어 알레를 사랑하게 되었다.

상처받고 싶지 않아 내가 만들어낸 그 힘없는 방어기제들은 그 순간 모든 힘을 잃었다...왜 너를 만난 후 내가 알던 나는 모두 사라져버리고 이제까지 나를 지켜주던 선들은 다 소용없어 지는 걸까?

사람을 사랑한다는 것은 내 모든 것을 내놓는 다는 바와 같다. 적어도 나는 그렇다. 마법처럼 뿅하고 주문에 걸리듯이 사랑에 빠진 적은 없어도, 내 앞에 서있는 영혼과의 접촉을 두려워 한 적은 없다. 최대한 이 사람에 대해 알려고 노력하고, 진심으로 닿으려 손을 뻗다보면 어느새 마음이 무장해제가 되는 것이다. 무장할 것이 아무것도 없는 상태의 사람은 더이상 밀고 당길 이유를 찾지 못하고, 내 모든 것을 주는데 거리낌이 없어진다. 까짓거 뭐 주면 어때. 내 안의 모든 것들은 늘 재생성되니까. 사랑을 건네줄수록 내 영혼은 성장하고 단단해진다. 사랑이 있어야 주는 거지, 없으면 주지도 못하는 걸.

그는 그렇게 사랑한다. 트리니다드의 앙꼰해변에서의 개싸움도 결국 그를 사랑한다는 사실을 깨달았을때도 감정에 솔직하고 거리낌이 없었다. 그런 그의 (나였다면 일생일대였을) 여행이 글로 남겨지고 책으로 나왔다는 사실, 그리고 내 방 책장에 꽂혀있다는 것은 왠지모를 든든함을 안겨준다. 쳐다만 봐도 흐뭇하고 자랑하고 싶어진다. 책을 추천해달라는 부탁을 종종 받는데 자신있게 댈 수 있는 책 하나가 생겨서 기쁘달까.

책을 세번까지는 다시 읽는다. 마음에 새기고 싶은, 좋은 문장들은 밑줄을 쳐가며 읽는 편이다. 좋은 글 조각이 되어 나중에 귀한 영감의 소재가 되기도 하고 그저 읽는 것만으로도 행복해지니까. 글로서 얻은 좋은 기운은 그 어떤것과도 비교할 수 없다.

기억에 남는 한 구절

어느 날 오후 점심을 먹고 해변을 걸으며 사진을 찍고 있었다. 많이 먹어봐야 16살쯤 된 소년이 아까부터 나를 따라다녔다. 내가 쳐다보자 그 소년은 패기 넘치게 ‘나 어때? 내 애인할래?라고 거리낌없이 말한다. 나는 그 모습이 너무 귀여워서 웃음을 터트렸다. “나 36살이야. 너만한 아들도 있어.” “뭐라고? 말도 안돼!” 시무룩한 소년에게 츄로스 하나를 건네며 영광이라고 인사했다.

이만큼 재치있고 따듯하며 배려넘치는 사람의 책이다. 작고 좁은 세상에 들려주셔서 감사하다는 그녀의 프롤로그엔 마음이 따듯해지는 진심이 담겨있다. 이 첫 장을 시작으로 펼쳐진 그녀의 가장 특별했던 순간. 앞으로 펼쳐진 그녀의 여정에도 뒤에서 지켜볼 한명의 독자가 될 수 있기를 바란다.

특별한정 소책자 ‘틈’ 또한 잘 읽었고 지금 미쿠바노 옆에 고히 꽂혀있다. 공감되는 부분이 너무 많아 심각한 필체에도 웃음이 났다. 공작새를 잡아오는 남자와 살 수 없다. 이 글을 읽을 수 있는 특권을 쥐다니, 스팀잇을 하길 잘했다. 내용이 궁금하신 분들은 그의 행보에 꾸준히 관심을 가져주시기를.

Comments