[일상에세이] 살고 싶은 욕구

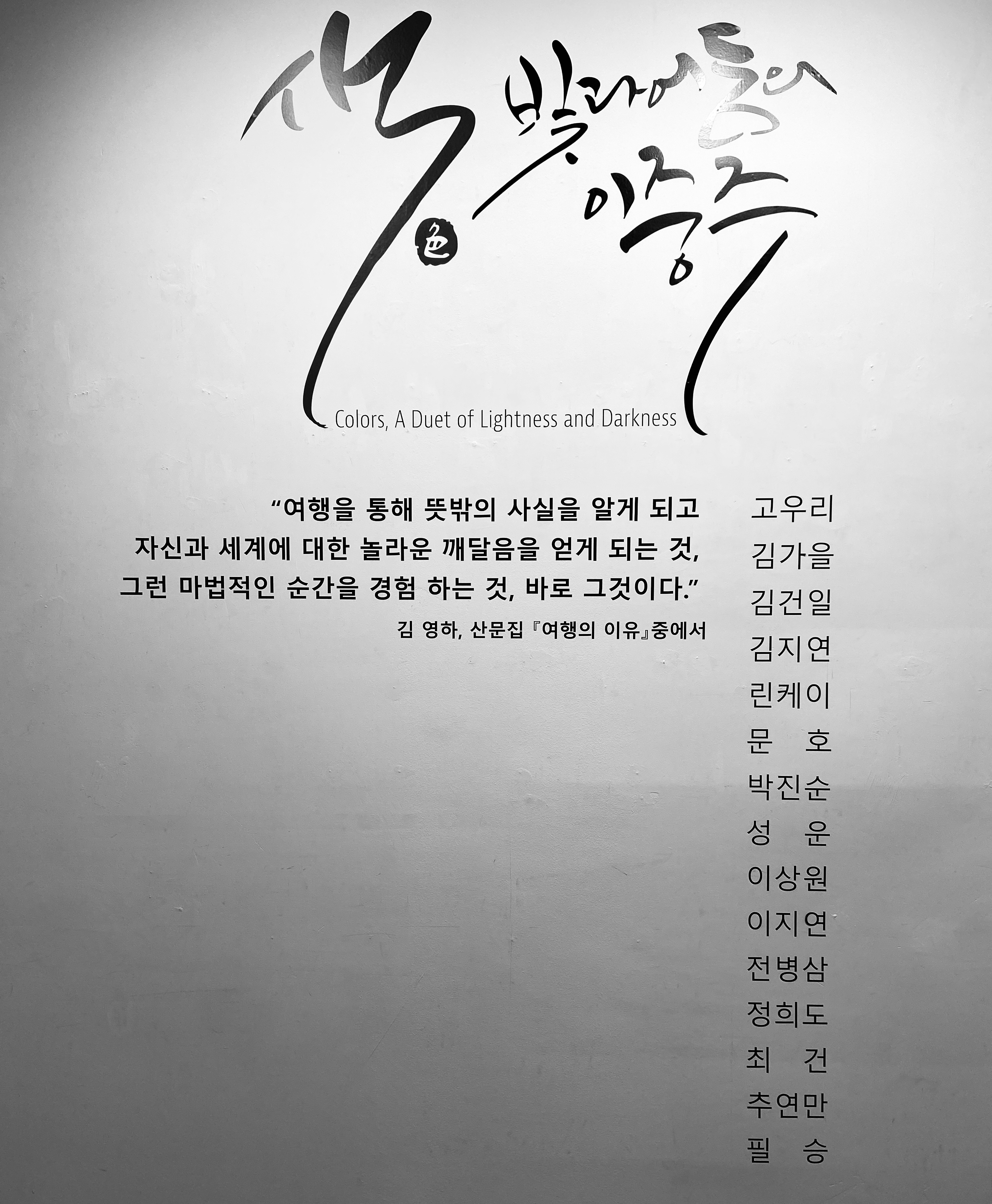

욕구 또는 욕망. Le désir. 이 얼마나 현란한 단어인가. 나의 결핍과 떼어놓을 수 없는 상태를 나타내는 이 단어에 강하게 이끌린 어느날, 나는 책 한권을 집어 들고 공원으로 향했다. 춥지도 그러나 따듯하지도 않은 미적지근한 낙엽이 뒹굴던 공원. 마침 걷고 싶던 욕구와 활자로부터 멀어지고 싶던 반항심이 불타오르던 처참한 날의 오후, 나는 아이러니 하게도 또 책을 집어들고 나선 것이다.

작은 책장엔 에밀 졸라, 시몬 드 보부아르, 레일라 슬리마니 등의 비교적 얇은 책들이 꽃혀있다. 애니 아르노의 <Regarde les lumières mon amour> 는 Fnac 서점 세일하는 코너에서 우연히 발견하여 바로 업어왔다(3유로 였던가) 사놓고 바쁘다는 핑계로 첫 두 목차만 읽고는 더이상 진전이 없었는데 마침 눈에 띈 것이다.

그 날 공원에서 문장속 단어들을 하나 하나 눈에 박고 또 박으며 두시간 동안의 사투를 벌이다 간신히 책의 마지막장을 넘긴 기억이 났다. 책 한권을 끝낸다는 것은 굉장한 집중을 요하는 일이다. 게다가 제 2언어도 아닌 제 3의 언어라면 더욱이. 문학에 빠져있는 요즘같은 때 일지라도 하루에 제대로 집중해 두 권을 완독하기란 쉽지 않다. 본업이 있기도 하지만, 그것보단 사람당 하루에 받아들일 수 있는 활자의 수는 정해져 있는게 아닐까 싶다.

프랑수아 사강의 단편모음집 중 가장 아끼는 < Des yeux de soie > 또한 우울할 때, 월경통에 지쳐 책장 앞에 들러붙어 위안을 삼고 싶을 때 읽는 책이다. 내가 사랑해 마지않는 여성작가인 레일라 슬리마니와 애니 아르노는 상상이나 할까? 아직은 사전을 빼놓고 읽을 순 없는, 그것도 속도가 한참 느린 불어 떠듬이인 내가 당신들의 글과 삶에 빠진 후로 이렇게나 의존하게 되었으리라는 것을. 몇 번을 반복해 읽었지만 손이 자주가는 작가들의 책은 언제 보아도 위로가 된다. 가끔 마음이 불안정 하고 지칠때 배게 밑에 넣고 자기도 할 정도다. (왜인지는 모르겠는데 그럼 마음에 안정이 찾아온다)

살고 싶은 욕구는 의외로 단순히 찾아온다. 그녀들의 직관적인 말처럼, 여성들의 연대를 사소한 일상에서 느낄 수 있었을때. 시간은 의외로 모두에게 똑같이 흘러감을 깨달았을때. 내게만 유독 가혹한 세상이 아니였음을 알았을때. 나도 사랑받고 있었다는 사실을 느꼈을때. 등 모두가 살고 싶은 욕구를 불러일으키는데 해당되는 단순하지만 선물같은 때에 이따금 찾아오는 것이다.

회색 파리, 그 어두운 계절 속 도시 위로 아주 가끔 노란 햇살이 비추는 날이 있다. 벌거벗은 나무들이 이때다 하고 햇살을 가지 끝에 걸어보려 온몸을 펼치는 때. 그런 날 가지런한 은행나무 밑으로 걷다보면 살고 싶은 욕구가 솟구친다. 자책에 자책을 더하고 자괴감에 시달리는 매일이지만 그래도 찰나의 아름다운 자연이 주는 풍경 조각은 지친 심신을 미혹하기 충분하기 때문에 쉽사리 위로를 받곤 한다. 사실 그 외에 버틸만한 것들이 존재할까? 매달 꼬박꼬박 들어오는 몇 푼의 CAF (정부보조금)도, 쳇바퀴같이 반복되는 레슨도, 매끼 챙겨먹어야 하는 음식과 각종 비타민제도 그나마 나를 살게 해주는 최소한의 '조건'이라고 볼 수 있을뿐 나를 버티게 해주는 존재들은 아니기에.

파리엔 언제 불시착을 해도 말로는 표현 할 수 없는, 생전 바라지 않았던 거창한 자유로움이 서려 있다. 불필요하게 타인을 신경쓰지 않는 각각의 집합체인 지극히 개인적인 도시 파리에서 나는 아이러니하게도 고독함과 자유로움, 이 두가지 감정을 동시에 느끼며 살아가고 있다. 일년째 전등을 달지 않아 구석에 외로히 서있는 스탠드 빛에 노르스름하게 물드는 내 방도, 이따금 들려오는 앰뷸런스의 사이렌 소리가 깨는 고요한 적막도 고독에 한술 뜨는 요소다. 슬며시 내려 앉아있던 먼지마저도 반갑게 느껴질 정도로 가끔은 정말 외롭다. 혼자 중얼중얼 사물에게 말을 거는 음침한 습관도 주변에선 이젠 그러려니 할 정도다.

카페에 가서 글을 쓰거나 책을 읽던 날들이 곧 저물거란 생각에, 저녁 여섯시면 어둑해지는 겨울이 찾아옴에 다시 우울해지려 한다. 12월이 오면 좋아하던 절에 들어가 한달 정도 명상만 하며 지내고 싶었는데, 사실 그 계획은 실행시키기엔 무리가 많다. 결핍상태가 지속되면 '무'의 상태로 정기를 정화시켜야 함을 모르진 않지만 망설이는 중이다. 언제쯤 노래하고 싶은 곳에서 자유롭게 노래하고 쓰고 싶은 것을 마음대로 쓰게 될지, 그 지경에 오르는 욕심마저 버려야 하는건지... 번뇌는 계속된다. 가끔 찾아오는 살고 싶은 욕구와 함께, 투비 컨티뉴드다.

Comments