기록의 여정 - 읽고 쓰는 습관 들이기

처음엔 배움과 시간을 돈을 지불하고 사는 형태의 일들만 기록으로 남기곤 했다. 돈보다 더 큰 동기부여는 없었달까? 매일 지루한 일상 속, 설령 반짝하고 지나가는 무언가가 있더라도 대수롭지 않게 넘기고는 아, 그때 그거 뭐였지? 후회하고는 이내 잊어버렸다. 이대로는 안 되겠다 싶어 일상 속 창작의 재료들을 조금씩 모으기 시작했고 매일 적히고 지워지기를 반복하면서 더욱 생산적인 방법을 발굴해냈다. 지금도 현재진행형인 나의 기록의 여정은 조금씩 입혀지고 덧씌워지면서 발전하는 중이다.

가장 오랫동안 기록해온 대표적인 것으로는 레슨 일지. 학생들에게 주기도 하고 교수님들께 받기도 하는 그 노동은, 사실 머릿속에 저장해 두었다가 노트로 옮기는 것 외에는 딱히 남길 방도가 없었다. 시간이 지나면 없어지는 무형의 예술을 행하기에 어떻게든 기록을 할 방법을 찾아야 했고 여러 시도를 통해 굳어진 것이다. 그렇게 쌓인 내 몸 그리고 배움에 대한 기록은 지난날의 성장에 대한 지점 표가 되었고 큰 자산이 되었다.

파리에 살면서 다양한 주제로 지치지 않고 글을 써왔지만 아주 가끔 헤이해 질 때가 있다. 그럴 때면 옛날에 적어둔 레슨 기록을 펼쳐본다. 텅잉, 발음, 호흡 등 테크닉에 대한 묘사도 그렇지만, 무엇보다 파이팅 넘치는 다짐을 적어놓은 25살의 나 자신을 보면 웃음이 나온다. 기록을 읽으면서 다시금 그 열정에 발을 담고 나니 불끈 하고 힘이 솟는다. 내 몸에 쌓인 좋지 않은 습관들을 버리고 새 기록을 세우기까지, 그리고 또다시 탈피하기까지는 참 오랜 시간이 걸렸다.

물론 레슨 외에도 기록할 것은 많다. (늘 쓸모가 있지는 않지만) 가끔 머릿속을 스쳐가는 아이디어들, 타인과의 대화에서 얻는 문장들, 성찰에서 남는 조각들 등. 이들을 모아 작은 보물상자 안에 고이 모아둔다. 언젠간 쓰일 거라 믿으며, 글쓰기 창작 재료로 또는 작곡, 작사의 땔감 거리로 꼭꼭, 겨우내 도토리를 모아두는 다람쥐처럼 착실히 일한다. 물론 창작 재료는 지극히 개인적인데다 알고 보면 별 것 없지만. 게다가 소중한 레슨일지도 내가 진정 배우고 발전하지 않으면 쌓아놓아도 의미가 없음을 잘 알고 있다. 한낱 지난 시절을 회상하는 추억거리가 될 뿐.

학생들과의 레슨을 하다보면 분명 이 학생이 겪는 어려움이 무엇인지 훤히 보인다. 나도 겪었는데, 이런 방법을 해보니 도움이 되던데, 하며 조언을 줄 수 있을 때 가장 보람을 느낀다. 물론 선생으로서 학생의 막힌 점을 시원하게 뚫어줄 수 있는, 공감할 수 있는 지점을 가지는 것 또한 재능 축에 속한다. 하지만 이러한 재능은 타고난 것이 아니라 좌절하고 제자리를 맴도는 나약한 나 자신을 증오하면서 성장하던 그 시절을 똑같이 겪었기에 가능한 것이다. 아무리 연습해도 되지 않던 그 한 지점을 겨우 넘었을 때의 그 희열과 눈물이란! 그 심정을 십분 이해하기에 옆에서 진심으로 응원하며 격려하는 것이다. 내가 겪어보지 않은 부분 또는 내가 모르는 부분은 감히 가르칠 수 없다. 하지만 아는 것만큼은, 내가 걸어왔던 부분만큼은 기꺼이 내어줄 수 있다.

요샌 급하면 길을 걷다가도 떠오른 생각을 핸드폰으로 글을 쓰는데, ‘걸으면서 핸드폰 화면 보지 않기’를 원칙으로 세운 지 얼마 되지 않은 터라 참 어렵다. 도중에 걸음을 멈추어야 하고 핸드폰으로는 자판처럼 속 시원하게 써지지 않기 때문이다. 하여 가끔 쓰는 녹음기를 꺼내들때도 종종 있는 편인데, 떠오르는 생각이나 대화들을 녹음기에 대고 말하면 나중에 90%는 건질 수 있다. 물론 분명 놓치면 안 될 것 같은 아이디어였는데 나중에 들어보니 별것 아닌 경우가 대부분이지만, 기록을 하려 이 정도 노력은 한다는 거다.

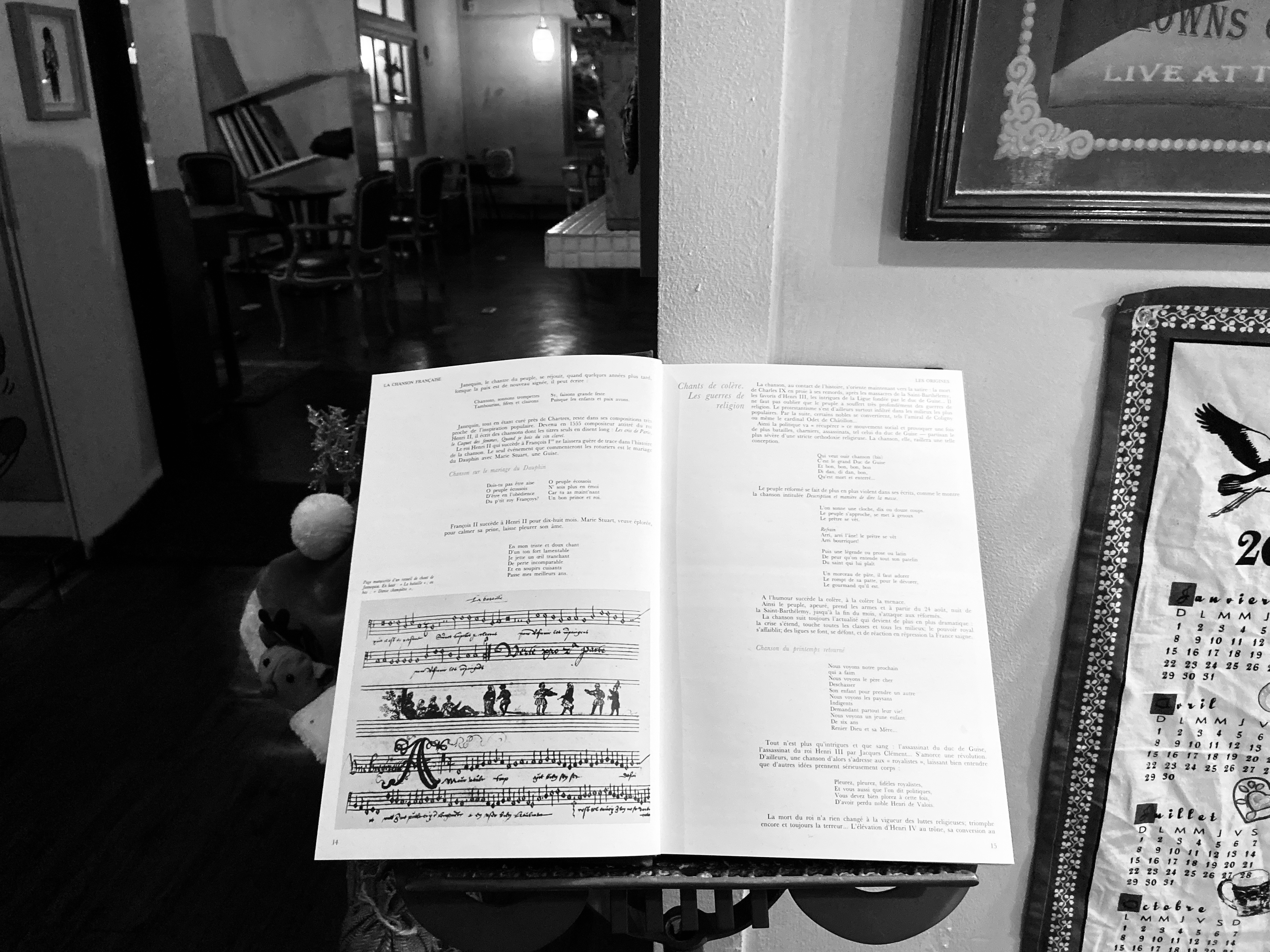

파리 지하철에서는 보통 핸드폰을 잘 꺼내지 않는다. 사람이 붐비지 않는 시간에는 책을 꺼내 읽는 편인데, 종종 내려야 할 역을 지나치기 일쑤다. 나만 그런 것은 아닌 것이 신문, 매거진, 작은 책 등을 늘 소지하고 다니며 틈틈이 읽는 파리지앵들을 종종 본다. 그들에게 ‘활자’란 단지 여가시간을 때울 거리가 아니다. 일상 속에 깊이 스며든 글자들은 삶을 윤택하게 한다. 흔들리는 지하철 안에서 펜을 꺼내 작은 종이에 천천히 옮겨 쓰는 모습, 신문을 읽으려 안경을 고쳐 쓰는 모습 등은 낯설지 않다.

자기 전, 불을 끄고 침대에 누워 눈을 감을 때 온갖 생각들이 떠오를 때도 있다. 이럴 땐 괜히 버티려 애쓰지 말고 침대 옆 전등을 조그맣게 켜고 글을 쓰는 것이 좋다. 머릿속에 어지럽게 떠다니는 조각들을 걷어낸 후에야 잠에 들 수 있기 때문이다. 하지만 숙면이란 것은 난 도저히 가질 수 없는 것일까. 몇 년째 잠을 푹 자본 기억이 없을 정도로 잠자리가 사나운 편이다. 명상 음악, 촛불, 향, 전등, 백색소음 등 다양한 시도를 해보았지만 모두 일시적이었고 그나마 가장 장기간으로 효과를 본 것은 처방받은 약이다.

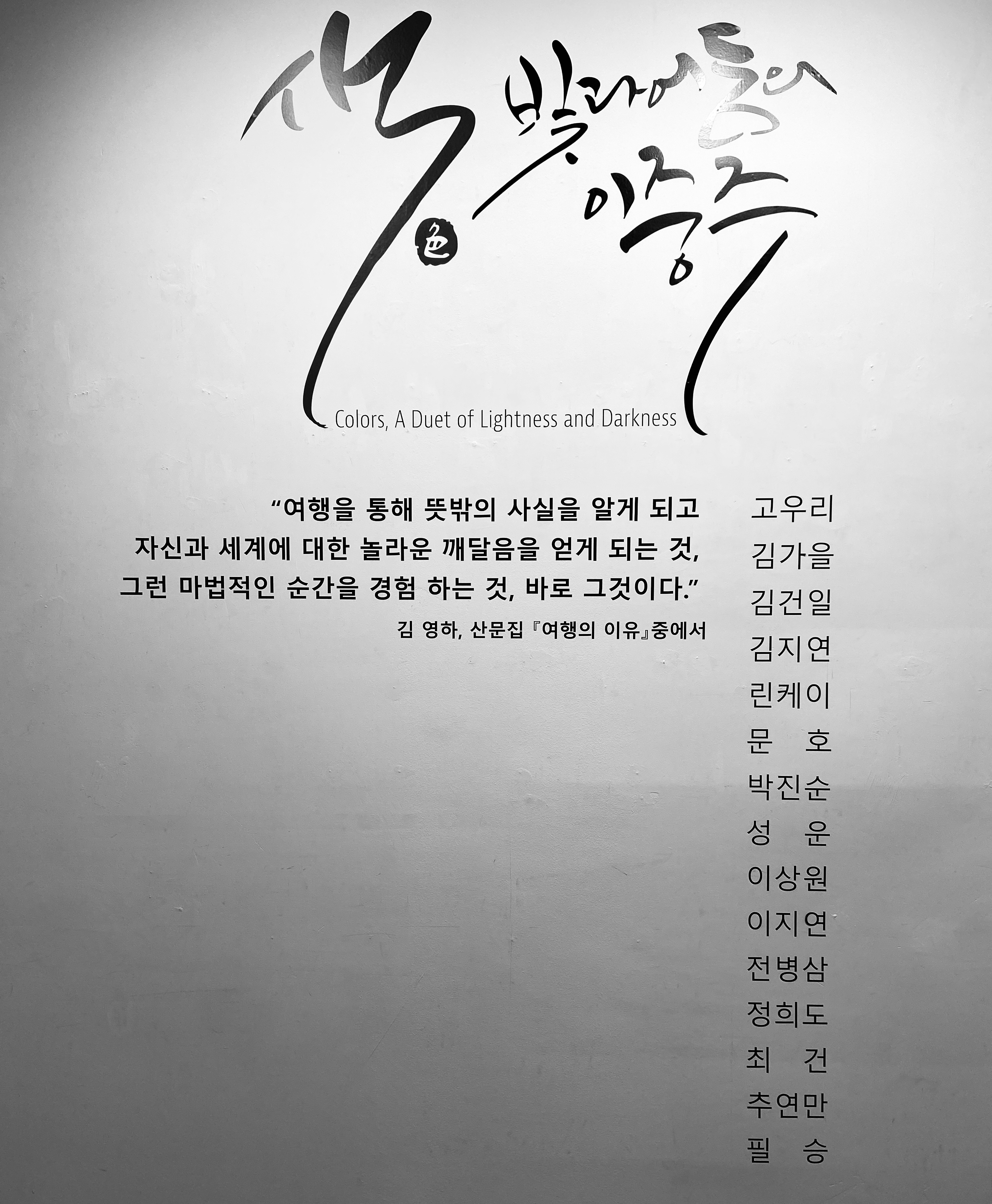

일상 속, 늘 편히 쉴 데를 찾지 못하고 음악과 글 가운데 어딘가를 전전긍긍 떠다니는 내 머릿속. 어디서나 품 안에서 노트를 꺼내 글을 쓰고 생각을 기록하는 파리지앵들처럼 사유의 닻을 일상 속에 깊이 내릴 수 있다면 얼마나 좋을까.

Comments