<어느날 서점주인이 되었습니다>, 책과 정해진 운명

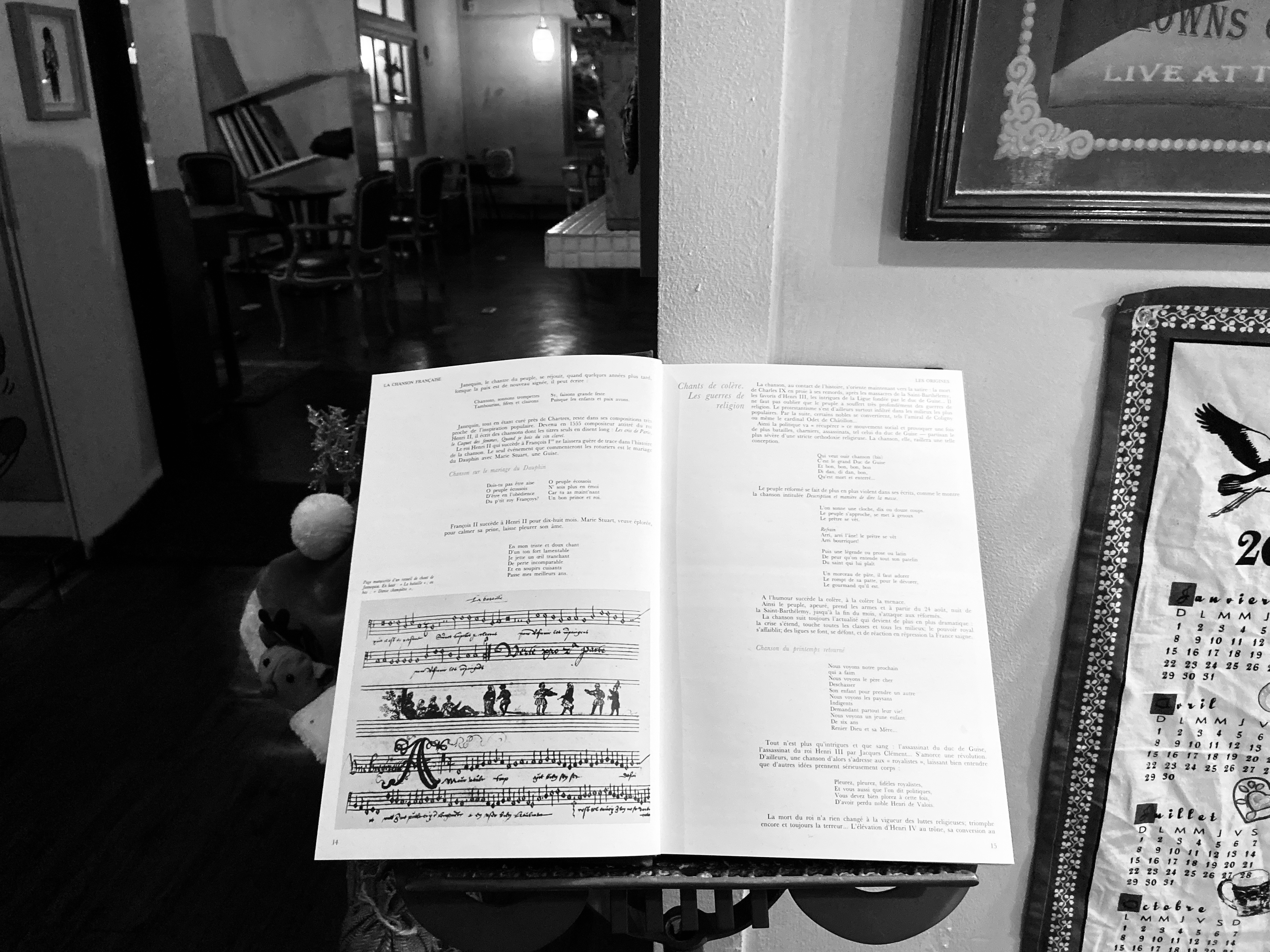

귀하가 서점을 인수하셨습니다! 란 메일을 받고 시작된 서점과의 인연, ‘어느 날 서점주인이 되었습니다’. 잘 다니던 괜찮은 직장을 그만두고 이사까지 감행하며 각종 대출을 끼어야만 성사될, 이 허무맹랑하게 시작된 이 일은 어느 날 예기치 않게 작은 서점에 반하고 나서 부터다. 빈에 위치한 오래되고 작은 서점이 하나 있는데, 단골도 많고 위치도 좋지만 문을 닫게 되었다는 이야기를 전해 듣는 부부. 그래서 달려가 보았더니 왠걸, 칠십 년대에 유행했던 갈색 창틀이 달리고 퀘퀘묵은 책들이 쌓여있는 유서 깊은 서점이 아닌가! 왠지 모르게 근사함이 풍기는 외관의 서점은 순간 머릿속으로 온갖 계산을 하게 만든다. 하지만 도저히 성사될 수 없는 계약일 수 밖에 없는 것이, 지금 끌어올 수 있는 자금으로는 어림도 없고 살림집이 위에 딸려있는 데다가 같이만 임대가 된단다. 책을 얼마나 팔아야 한 가족이 먹고 사는 생계가 될까? 어렴풋이 지인에게 들었던 하루 매출이 10만 실링을 넘으면 샴페인을 터트릴 수 있는 기준이라는 것-그것도 아주 오래된-을 잡고 진지하게 고민을 시작한다.

결국 입찰공고를 냈다. 성탄 대목을 누리자는 야심찬 생각으로 입찰 종료일을 급하게 마무리 지었다. 취소하고 싶었고 내가 왜 그랬을까 자책하던 와중, 결국 메일함에는 낙찰을 알려주는 연락을 받는다. 맙소사. 실제로 내가 이런 무모한 일을 저지른다면 매 순간 바들바들 떨것만 같다. 하지만 현실은 서점을 꾸미고, 책으로 채우고, 홍보하고- 결국 가게를 운영하는데 매진하는데 정신 없다는 사실.

다니던 직장을 충동적으로 그만두고, 빚을 내 서점을 사고, 그 서점을 채우고 쓸고 닦고, 손님을 맞이하고 삶을 꾸려가는- 평범하지만 도저히 정상적이라 칭할 수 없는 일들이 책속에선 마구 일어난다. 쉴 틈 없이 일은 진행되고 눈은 따라가기 바쁠 정도다. 하지만 난 어떤 물건이나 장소는 정해진 주인이 있다고 믿는 편이기에 (대단한 운명론 같지만 그건 아니고) 흥미롭게 독서를 이어나갔다. 다행히 이 서점을 인수한 부부 주인공은 전직 출판사 출신에 방송국 기자로, 노벨 문학상 수상자를 인터뷰 하고 출판사 내부 사정을 아는, 비교적 남들보다는 책과 밀접한 삶을 사는 사람들.

좌충우돌 서점을 운영해나가는 이야기가 독자의 입장에선 짠하기도 하고 재미있어 보이기도 했다. 하지만 여유롭게 책을 많이 접할 수 있는 직업이지 않을까 막연히 생각했던 사람들에겐 상상을 와장창 깨주는 책이기도 할 것이다. 물론 특성상 책을 많이, 넓게 알아야 하고 추천해 주거나 찾아줄 수 있으려면 특성과 위치를 전부 파악하고 있어야 한다.

한 독립책방에서 이루어진 인터뷰에선 “전 제가 읽지 않은 책은 팔지 않아요. 이 책에 대해서 설명해줄 수 있어야 하는데, 애정도 지식도 없는 책을 어떻게 팔겠어요” 라는 신념을 들려준 한 사장님의 이야기도 떠오른다. 각자의 신념대로 운영하는 것이다. 하지만 많은 인터뷰중 이 이갸기가 기억에 오래 남은 데는 이유가 있으리라. 책방에 갔는데 제대로 책을 추천해 주지 않는 직원을 만나면 책방에 대한 신뢰가 무너질것 같다. 결국 전반적인 출판과 사회의 흐름을 잘 읽어내고 있어야 하는 것이 아닐까, 서점이란 일은!

인상적인 한 구절

나는 이제 명실공히 공인이 되었다. 물론 면담 시간이나 집무 시간은 따로 없으며 미리 면담 신청을 할 필요도 없는 공인이다. 아침 9시부터 저녁 6시까지 서점에 있으며 누구나 와서 내게 말을 할 수 있다. 심지어 점심시간도 상관없다. 다른 곳에 가 있더라도 서점 직원들은 내게 전화를 걸어 누군가가 찾는다고 전했다. 서점은 과거에 내가 알고 지내던 사람들을 만나 기쁨의 인사를 나누는 곳이기도 했다. p.29

Comments