10월의 마지막, 책읽기와 일상의 기록

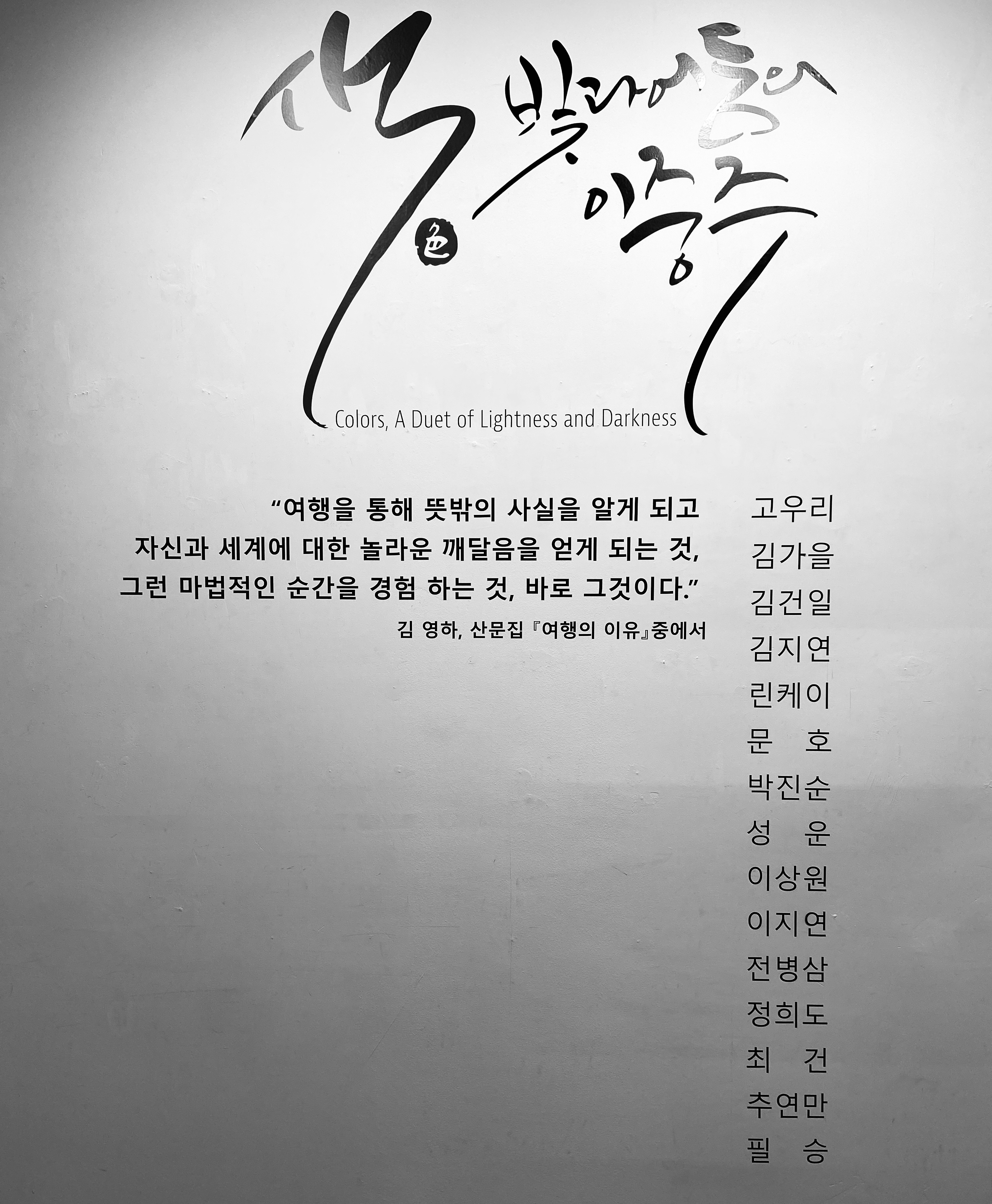

프랑스의 공립 학교는 대부분 10월 말, 2주간의 Toussaint (All Saint’s Day) 방학을 가진다. 덕분에 여기저기 나라로 여행하러 학생들은 떠나고, 오랜만에 레슨이 텅 빈 주를 맞이한 나는 한국에서 돌아온 후부터 지금까지 미처 돌보지 못한 것들을 떠올려 본다. 새로울 것도 없다. 늘 그랬듯이, 내 일상의 서사는 ‘쌓임’이였다. 연습의 쌓임, 기록의 쌓임 그리고 그리움의 쌓임이다.

가끔 떠올려지는 (건강이 심히 걱정되는) 몇을 제외하곤 대부분이 연락망에 닿아있건만, 사람은 늘 외롭다. 손가락 한번의 터치로 전화를 걸 수도, 메세지를 보낼 수도 있지만 우린 늘 고립되어 있다. 이름 모를 바람에 훅, 등떠밀려 용기를 내보기도 하지만 그때뿐이다. 외로움은 처절하지만 그럼에도 불구하고 앞으로 나아간다. 그 앞엔 무엇이 있을까. 영원할 수 없는 무언가를 향해 휘적거리는 내 자신을 발견하는 일만 남지 않았나. 가끔 산타 클로스처럼 내가 필요한 누군가에게 선물상자에 담겨 보내질 수 있으면 좋을텐데...망상이 든다.

책을 다양하게 읽는게 좋단다. 책은 세상을 바라볼 수 있는 창이야. 그러니 깊이, 넓게 읽고 이해할 수록 좋아. 기억속의 한 사람이 내게 했던 말이다. 하지만 그 조언과는 반대로, 아직도 난 내 관심사와 연결된 책만 골라 읽는 습관이 있다. 어쩌다 소설-대부분 민음사나 문학동네의 베스트 셀러라고 하는, 또는 신예 작가상을 받았다는 책들-을 손에 넣게 되면 평소와 읽던 책들과 다른 결에 금새 빠져들곤 하지만. 다시 늘상 관찰하는 주제인 인권, 페미니즘, 사회문제, 심리학 등의 이야기나 논문을 찾는 걸로 되돌아가고, 또 가끔 소설을 창밖 보듯 슬쩍 찾기도 한다.

자다가 눈을 떴을때, 가장 먼저 핸드폰을 보지 않기로 했다. 핸드폰 불빛에 눈이 침침해지기도 했고 하루에 제일 먼저 영향을 많이 끼치는 아침 시간에 내 정신에 가장 유익한 것들로만 채우기로 결심했기 때문이다. 어차피 오전은 온전하게 내가 원하는 것들로 채울 수 있기도 하고 천천히 몸을 풀고 명상을 하고, 연습을 하기에도 시간이 모자라다. 시간만 확인하면 됐지, 메일이며 메세지며 이미 머릿속엔 훤한 일정을 굳이 들여다 볼 이유가 없음을 알면서도 괜시리 핸드폰을 놓지 못한다. 아, 말로만 말고 진짜 바꿔야지.

<피아니스트의 뇌>, <항구의 사랑>, <헝거> 등의 책을 쌓아두고 틈틈히 다시 읽고 있다. 책장에 들어온지 몇 주가 지났건만 제대로 시간을 내어 눈길을 주지 못했기에 주욱 신경을 쓰고 있었다. 책을 읽는 것은 글을 쓰는데 큰 도움이 된다. 나는 읽는 동시에 (보통은 아이패드로) 멀티스크린으로 메모를 하며 읽는 편인데, 가끔 쓰는게 귀찮을 때는 마음에 닿는 문장, 영감을 준 문장, 또는 나는 생각치도 못했던 구도를 가진 문장을 간단히 하이라이트(밑줄)를 친다. 이 것들은 다시금 책을 펼칠때 내가 어떤 구절에 멈추었는지 알 수 있게 해주는 중요한 것들이다. 글을 해체하고 분리하여 좋은 구도를 내것으로 만들고 단어들을 습득하는 이 과정 또한 큰 도움이 된다.

이 외에도 읽을 책들은 많다는 사실. 하지만 하루종일 책만 읽고 살 수 없는 현생이기에 최대한 책에게 시간을 내주려 노력하지 않으면 일주일 내내 활자는 펼쳐보지도 못하고 시간이 훅 간다. 집에서 책이 잘 읽히지 않을때면, 주머니에 2.3유로를 짤랑 넣고 걸어 집 앞 카페에 가는 방법도 있다. 커피 한잔을 시켜놓고 두세시간 정도를 방해받지 않고 보낼 수 있기 때문이다. 하도 들락날락 한 덕분에 직원들과도 친해져서 잘지내냐, 오늘은 무슨 책을 읽으러 왔냐 등의 가벼운 인사 정도는 나누곤 하는데, 그 외에는 오롯한 혼자만의 시간을 보낼 수 있다.

뭔가 대단한 성취를 적어야 할 것만 같은 내 자신이 초라해지는 날에도, 상대적으로 소소한, 기운낼만한 작은 것들에 더욱 집중하려 애를 쓴다. 글로서 또는 음악으로서 무언가를 남기지 않아도, 이 크고 넓은 세상에서 나는 버젓히 잘 살고 있다고 남겨야 할 것 같아 버둥댄다. 아무렇지 않은 척, 불안감을 이기려 영화와 음악으로 나를 채운다. 결국은 또 도망가는 셈이 되어버린다 해도 별 수 없는 걸. 내게 주어진 나를 가장 자유롭게 하는 일은 노래하고 글을 쓰는 것 뿐이다. 그 외에는 아무것도 할 수 있는 게 없는 나약한 존재로 느껴질 때가 많은데, 사실 그러할지도...

곧 겨울이 올테고, 누군가는 변화를 시도하고 또 어디선가는 희망을 모색할 것이다. 나는 이번에 그 두가지 다 해낼 수 있기를 바라고 있다. 푸른 여름에 얻었던 기운을 씨앗삼아 잘 거름을 주다보면 겨울을 버틸 수 있는 튼튼한 나무로 자라지 않을까?

Comments